Выписка больного при кори

08 мая 2019

Аверьянова Света

Корь является вирусной инфекцией, которая до изобретения антибиотиков и специфической вакцины, уносила жизни миллионов детей и приводила к инвалидности.

И в наши дни она считается серьезным заболеванием, представляющим угрозу для малышей и взрослых. Поэтому консультация для родителей по поводу эпидемических мероприятий и экстренной профилактики при вспышках инфекции будет полезной.

Общие сведения о карантине по кори

Карантин по кори накладывают на конкретное учреждение после выявления в нем больного ребенка (или взрослого человека). Объявлять карантинные меры относительно населенного пункта (город, деревня и т. п.) не будут, так как это не предусмотрено противоэпидемическим режимом. Корь не входит в перечень особо опасных инфекционных болезней.

Сколько длится карантин по кори — установлено законодательством — 21 день. Максимальный срок инкубационного периода при кори также составляет 21 сутки (у лиц, получивших иммуноглобулин).

Распространение коревого вируса, как правило, осуществляется в пределах одного здания. Во внешней среде вирионы быстро погибают. При комнатной температуре в закрытом помещении они могут сохраняться 3–4 часа. На открытом солнце вирусные частицы гибнут практически моментально. В холодное время года с потоками воздуха или через систему вентиляции они способны переноситься между комнатами и этажами.

Обычно заражение происходит при непосредственном контакте (разговор, совместная игра и т. д.) с источником инфекции или длительном нахождении с ним в одной комнате.

Больной ребенок выделяет вирионы с выдыхаемым воздухом. Период заразности начинается за 4–6 дней до появления высыпаний и длится последующие 4 дня.

По закону о каждом больном с доказанной коревой инфекцией медицинские работники докладывают в вышестоящие инстанции. При регистрации вспышки заболевания медико-санитарными организациями проводятся специальные мероприятия, направленные на ликвидацию и локализацию очага. Все действия регламентированы законодательными документами в соответствии с действующими СанПиН.

Каждого заболевшего осматривает врач, проводятся серологические исследования для подтверждения диагноза. При типичной легкой форме болезни лечение проводится дома. Больного изолируют от других членов семьи и обеспечивают ему надлежащий уход.

В тех случаях, когда нет возможности создать необходимые условия (дети из неблагополучных семей, проживающие в общежитиях и коммуналках, декретированные группы населения и т. д.), производится госпитализация в профильное отделение.

При тяжелом течении заболевания и появлении осложнений больного также забирают в больницу. В условиях стационара заболевшего корью изолируют от других пациентов. Выписка возможна не ранее чем через 5 суток с момента появления высыпаний.

При высокой эпидемиологической вероятности вспышек болезни в детских поликлиниках оформляют специальные стенды с картинками или наклеивают плакаты с названием «Памятка по кори».

Санбюллетень отображает основные моменты, касающиеся данного заболевания: характеристика возбудителя, пути передачи, симптоматика, диагностика, лечение и профилактика.

Родителям могут выдавать брошюрки, содержащие краткую информацию о патологии.

Карантин в детских учреждениях

Если в ДОУ вводят карантин, то директор школы либо заведующая детским садом делают официальное заявление для всех сотрудников и родителей. Издается соответствующий приказ, в котором подробно прописывается профилактическая программа, направленная на изоляцию и уничтожение вируса.

Во время карантина действуют ограничения:

- не принимаются в коллектив лица, которые не болели корью или не были привиты;

- все заболевшие отправляются на лечение;

- дети и взрослые с признаками острого вирусного заболевания подлежат отстранению от посещения ДОУ;

- все контактные должны проходить каждый день медицинский осмотр;

- определяется круг людей, которые подлежат иммунизации (вакцина, иммуноглобулин);

Важно! Для предупреждения болезни вакцину можно ввести не позже первых трех суток с момента обнаружения больного (по эпидемическим показаниям продолжительность иммунизации достигает одной недели). Иммуноглобулин вводится не позднее чем через 5 суток после контакта с зараженным.

- контактные из очага не допускаются к плановой госпитализации в ЛПУ неинфекционного профиля (они поступают в больницу только по экстренным показаниям);

- отменяются все массовые мероприятия (праздники, совместные занятия и т. д.), группу, где был случай кори, максимально изолируют от других детей.

Воспитатели и нянечки получают соответствующие указания от начальства. С детьми и родителями проводится разъяснительная работа.

В старших группах организуются внеочередные занятия, посвященные данной инфекции.

Внимание детей акцентируют на том, что надо следить за личной гигиеной, осторожно относиться к своему здоровью и обращаться к медицинским работникам при возникновении любых симптомов (кашель, насморк, плохое самочувствие и т. д.).

Дезинфекция, влажная уборка, сквозное проветривание и кварцевание помещений проводится каждый день. Так как вирус кори обладает малой устойчивостью во внешней среде, дополнительных мероприятий по его уничтожению не требуется.

В школах бороться с распространением инфекции сложнее. Школьников нельзя оградить от общения друг с другом, так как они перемещаются по всему зданию. Не всегда с помощью тех мер, которые действуют в детских садах, получается локализовать очаг. В таком случае меры по карантину ужесточаются, вплоть до временного закрытия образовательного учреждения.

Что делать при вспышке кори

Что делать, если в вашем городе (или другом населенном пункте) был зафиксирован инфекционный очаг. Этот вопрос волнует многих родителей. Особенно он актуален для тех, чьи дети не болели корью или не прошли вакцинацию. Следует понимать, что инфекционный очаг локализуется в рамках конкретного детского коллектива, который находится в пределах одного учреждения.

Тем не менее подцепить заразу можно в любом общественном месте, при контакте с заболевшим. Коревой вирус характеризуется высокой контагиозностью.

Если на здорового кроху чихнул больной ребенок, то шанс заразиться равен практически 100%.

Поэтому при неблагоприятной эпидемиологической обстановке лучше не ходить с малышом в места большого скопления людей (магазины, больницы, парки и т. д.). Надо гулять на улице там, где меньше детей.

Полезная информация! Если во время вспышки кори в поликлинике или ДОУ выдают информационные буклеты, будет полезным изучить такую брошюру. Все возникшие вопросы можно будет задать своему врачу.

Что думает на счет вспышек кори Евгений Комаровский:

Если больной ребенок был обнаружен в садике или образовательном учреждении, лучше воздержаться от посещения ДОУ до нормализации ситуации. Однако и находясь дома, не всегда удается уберечься от вируса. Если источник инфекции проживает на одной лестничной площадке, присутствует вероятность заражения.

Неспецифические индивидуальные профилактические мероприятия не могут спасти от инфицирования. Обезопасить ребенка от кори может только вакцинация. Первичная и повторная прививки спровоцируют создание специфических антител, которые в момент опасности защитят малыша.

ВАЖНО! *при копировании материалов статьи обязательно указывайте активную ссылку на первоисточник: https://razvitie-vospitanie.ru/zdorovie/karantin_po_kori.html

Если вам понравилась статья — поставьте лайк и оставьте свой комментарий ниже. Нам важно ваше мнение!

Источник

В связи с участившимися случаями кори, напоминаем о необходимости противоэпидемических мероприятий в очаге кори с целью ее локализации и ликвидации.

Первичные противоэпидемические мероприятия в очагах проводятся медицинскими работниками организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, а также иных организаций, частнопрактикующими медицинскими работниками сразу после выявления больного или при подозрении на корь.

При получении экстренного извещения специалисты территориальных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов проводят эпидемиологическое обследование очага (очагов) инфекции:

- определяют границы очага (очагов) по месту проживания, работы, обучения, пребывания заболевшего (при подозрении на заболевание);

- круг лиц, бывших в контакте с заболевшим, их прививочный и инфекционный анамнез в отношении кори;

- осуществляют контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах.

При выявлении очага инфекции кори в дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются лица, не болевшие корью, и не привитые против этой инфекции.

Источники инфекции — больные корью (или при подозрении на эту инфекцию) — подлежат обязательной госпитализации в случаях:

— тяжелого клинического течения заболевания;

— независимо от формы течения заболевания — лица из организаций с круглосуточным пребыванием детей или взрослых; лица, проживающие в общежитиях и в неблагоприятных бытовых условиях (в том числе коммунальных квартирах); при наличии в семье заболевшего лиц из числа декретированных групп населения.

В направлении на госпитализацию больных корью (или при подозрении на эту инфекцию), наряду с анкетными данными, указываются первоначальные симптомы заболевания, сведения о проведенном лечении и профилактических прививках, а также данные эпидемиологического анамнеза.

Госпитализированные лица должны находиться в стационаре до исчезновения клинических симптомов, но не менее чем — 5 дней с момента появления сыпи.

Допуск реконвалесцентов кори в организованные коллективы детей и взрослых разрешается после их клинического выздоровления.

За лицами, общавшимися с больными корью устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания в очаге.

В дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых организуется ежедневный осмотр контактных лиц медицинскими работниками в целях активного выявления и изоляции лиц с признаками заболевания.

В очагах кори определяется круг лиц, подлежащих иммунизации против этой инфекции по эпидемическим показаниям.

Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица:

- имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание),

- не болевшие корью ранее,

- не привитые,

- не имеющие сведений о прививках против кори,

- привитые против кори однократно — без ограничения возраста.

Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного. При расширении границ очага кори (по месту работы, учебы, в пределах района, населенного пункта) сроки иммунизации могут продлеваться до 7 дней с момента выявления первого больного в очаге.

Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок), не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится иммуноглобулин человека нормальный (далее — иммуноглобулин) в соответствии с инструкцией по его применению.

Сведения о проведенных прививках и введении иммуноглобулина (дата, название препарата, доза, серия, контрольный номер, срок годности, предприятие-изготовитель) вносят в учетные формы в соответствии с требованиями к организации вакцинопрофилактики.

Контактные лица из очага кори, не привитые и не болевшие указанной инфекцией ранее, не допускаются к плановой госпитализации в медицинские организации неинфекционного профиля и социальные организации в течение всего периода медицинского наблюдения.

Госпитализация таких пациентов в период медицинского наблюдения в медицинские организации неинфекционного профиля осуществляется по жизненным показаниям, при этом в стационаре организуются дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в целях предупреждения распространения инфекции.

СП 3.1.2952-11 «ПРОФИЛАКТИКА КОРИ, КРАСНУХИ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА»

Источник

Особенности диагностики, течения и лечения кори у взрослых

* статья напечатана в сокращенном варианте. Только самое важное для сотрудников 03.

Корь — высококонтагиозная антропонозная вирусная инфекция с аспирационным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется лихорадочным, интоксикационным и экзантемным синдромами, наличием катаральных явлений, энантемы и нередко протекает с первичными и/или вторичными осложнениями. Возбудителем кори является РНК-геномный вирус, относящийся к семейству парамиксовирусов. Возбудитель нестойкий в окружающей среде, но он может сохраняться живым в течение нескольких часов в аэрозолях. По своей эпидемиологии корь является типичной капельной инфекцией. Источником инфекции служат больные люди. Наибольшую опасность в плане передачи инфекции представляют пациенты в катаральном периоде (в среднем за 4 дня до появления высыпаний и до 5-го дня от появления сыпи). Инкубационный период при кори составляет чаще всего 10–14 дней.

Одной из самых опасных вирусных инфекций для взрослых является корь, индекс контагиозности (заболеваемость после контакта с возбудителем) которой равен 90–95%, и заболевание переносится взрослыми значительно тяжелее, чем детьми. В начале кори доминирует поражение клеток эпителия дыхательных путей с развитием соответствующих клинических проявлений. Вирус кори, находясь в слизистой оболочке верхних дыхательных путей и в носоглоточной слизи, выделяется из организма при кашле, чихании, разговоре и даже дыхании в форме мельчайших капелек аэрозоля. Симптомы кори проявляются не сразу после заражения. Классическое клиническое течение кори разделяется на периоды: инкубационный (от 7 до 21 дня), катаральный (появляются первые симптомы кори: повышается температура тела, кашель, насморк) и периоды высыпаний, пигментации и выздоровления (реконвалесценции) [3].

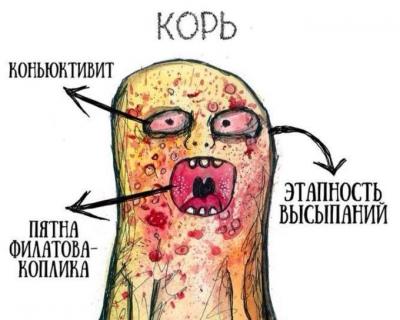

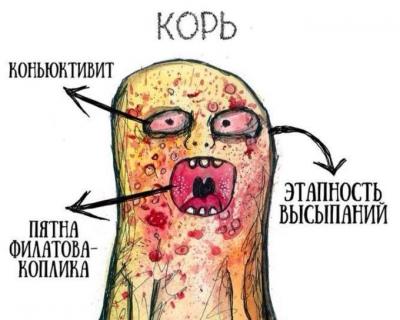

Первыми проявлениями кори (продромальная стадия) являются неспецифические симптомы: лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит.

В конце продромального периода на слизистой щек появляются пятна Бельского–Филатова–Коплика, являющиеся специфичными для кори. Они имеют вид серо-белых крупинок, окруженных гиперемией, расположенных на уровне вторых моляров. Эти элементы сыпи сохраняются в течение нескольких дней, они начинают исчезать при появлении высыпаний на коже.

Для высыпаний при кори характерна этапность: сначала сыпь появляется на лице, за ушами, на волосистой части головы, затем переходит на туловище и руки, после чего распространяется на ноги. Морфологически высыпания имеют эритематозный, пятнисто-папулезный вид. Сыпь сохраняется до 5 дней, затем она угасает, оставляя после себя пигментации, исчезающие в течение 2–3 недель. Одновременно с пигментацией появляется отрубевидное шелушение, наиболее выраженное на лице и туловище.

Корь может иметь типичные или атипичные проявления. К атипичным относят:

- Стертую форму. В этом случае заболевание проходит в очень легкой форме, без выраженных специфических клинических проявлений. Пациенты отмечают небольшое повышение температуры тела, симптомы простуды (першение в горле, кашель, слабость). Иногда стертая форма заболевания возникает после прививки от кори или введения гамма-глобулина.

- Геморрагическую форму, когда заболевание сопровождается множественными кровоизлияниями на кожных покровах, примесью крови в моче и стуле. Вследствие геморрагической формы нередко случается летальный исход из-за большой потери крови. При своевременной госпитализации в стационар и правильном лечении прогноз заболевания благоприятный.

- Гипертоксическую форму, которая возникает на фоне выраженной интоксикации организма и проявляется температурой до 40 °C и выше, симптомами менингоэнцефалита, сердечной и дыхательной недостаточности [3].

Атипичные проявления у взрослых встречаются чаще. Течение кори у взрослых имеет свои особенности: более выражен интоксикационный синдром (слабость, потливость, сонливость, заторможенность); из катаральных явлений (заложенность носа, явления конъюнктивита, кашель, першение и дискомфорт в горле) преобладает чаще сухой кашель и имеет место нарушение этапности высыпаний.

Особенностью взаимодействия вируса кори и иммунной системы организма человека является развитие транзиторного вторичного иммунодефицита [5], что предполагает высокий риск возникновения тяжелых осложнений (бактериальной и/или вирусной этиологии), которые могут носить деструктивный характер. Чаще возникают острые и хронические заболевания ЛОР-органов, наиболее частым из которых является средний отит, встречающийся у 7–9% заболевших; поражения пищеварительной системы (энтероколит, диарея, гепатит, панкреатит) и мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит), а также заболевания центральной нервной системы, чаще протекающие в виде острых инфекционных и постинфекционных энцефалитов с частотой 0,01–0,02%. Наблюдаются осложнения в виде инфекционной патологии нижних дыхательных путей, где пневмонии имеют место у 1–6% пациентов и могут быть как вирусной, так и бактериальной этиологии. Такие симптомы, как постоянная немотивированная слабость, головные боли, наличие сухого кашля, изменения аускультативной картины, длительная лихорадка и повторное повышение температуры позволяют насторожиться в отношении наличия воспаления легких.

Специфического лечения кори не существует, поэтому терапия этого инфекционного заболевания направлена на облегчение состояния больного и борьбу с вторичными инфекциями, осложнениями. Пациенту назначают жаропонижающие лекарственные препараты для снижения температуры, устранения симптомов интоксикации и воспаления.

Для этиотропной терапии рекомендуется применять интерфероны (интерферон-альфа) и иммуноглобулин человека нормальный при тяжелых формах инфекции. Для дезинтоксикационной терапии при среднетяжелых и тяжелых формах показаны растворы электролитов, для легкого течения используется оральная регидратация. Симптоматическая терапия направлена на купирование симптомов (деконгестанты, противокашлевые и отхаркивающие средства, жаропонижающие средства, антигистаминная терапия).

При развитии осложнений проводится терапия, направленная на их предотвращение, в т. ч. антибактериальная терапия [6]. Такие группы антимикробных препаратов, как макролиды и фторхинолоны III и IV поколений, являются предпочтительными в отношении пневмоний, вызванных микоплазменной и хламидийной инфекциями, в то время как бактериальные пневмонии (стрептококковая, стафилококковая и др.) при кори успешно поддаются лечению бета-лактамными антибиотиками [6, 7].

При изоляции больного на дому обязательна ежедневная влажная уборка, по возможности, максимальное ограничение контакта больного с членами семьи, запрет на посещение больного родственниками или знакомыми. Все контактные подлежат медицинскому наблюдению до 21 дня с момента выявления больного [10].

Госпитализация больных проводится в случае тяжелого течения заболевания и по эпидемическим показаниям (лица, проживающие в общежитиях, гостиницах, хостелах и др., декретированные группы лиц). Больные госпитализируются в отдельный бокс и подлежат строгому постельному режиму. Лица, госпитализированные в стационар, подлежат выписке не ранее чем через 5 дней с момента появления сыпи. Медперсонал, контактирующий с больным корью, обязан перед посещением бокса соблюдать все меры безопасности: быть привитыми либо иметь высокий защитный титр антител, обязательно ношение шапочки, перчаток, масок и специальной медицинской одежды.

После выписки из стационара либо лечения в условиях изоляции дома, больные подлежат обязательному диспансерному учету по месту прикрепления к поликлинике сроком на 1 месяц. Кратность обязательных контрольных обследований врачом составляет 1 раз в две недели.

Общеизвестно, что самым важным и эффективным способом профилактики кори является прививка. Главным и единственно правильным методом профилактики заболевания является активная иммунизация. Качественная вакцинация, проведенная по срокам Национального календаря прививок с соблюдением всех норм, и регулярная ревакцинация, нарастание защитных титров антител приводят к невозможности заражения инфекцией, а лица, привитые однократно, как правило, переносят легкую или атипичную форму заболевания [11, 12].

Вакцину прививают детям, не болевшим корью, с 12-месячного возраста. Ревакцинацию проводят однократно в 6 лет, перед поступлением в школу. Иммунизации против кори подлежат также подростки и взрослые до 35 лет, не болевшие, не привитые и привитые однократно, не имеющие сведений о профилактических прививках против кори. Продолжительность поствакцинального иммунитета до 8–10 лет [13]. Рекомендуется проводить каждые 10 лет ревакцинацию пациентам с низким титром защитных антител.

В Российской Федерации разрешено применение ЖКВ Рувакс («Авентис-Пастер», Франция), комплексной вакцины против кори, краснухи и паротита М-М-Р II («Мерк Шарп Доум», США), Приорикс («ГлаксоСмитКляйн», Англия) и др.

Пассивная профилактика кори у взрослых осуществляется введением иммуноглобулина, который получают из плазмы доноров. Для наибольшей эффективности препарат вводят не позднее чем через 72 часа после контакта с больным. Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица, имевшие контакт с больным в течение первых 72 часов с момента выявления больного (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках.

И. А. Иванова*, 1

Ж. Б. Понежева*, доктор медицинских наук

М. С. Козлова**

Е. Т. Вдовина**, кандидат медицинских наук

Н. А. Цветкова**, доктор медицинских наук, профессор

* ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва

** ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ, Москва

Источник