Задачи лечения бронхиальной астмы

Базисное лечение бронхиальной астмы необходимо для подавления воспаления в дыхательных путях, снижения бронхиальной гиперреактивности, уменьшения бронхиальной обструкции.

Терапевтический курс разрабатывается конкретно под каждого больного, с учетом тяжести болезни, возраста и иных индивидуальных особенностей. Больному астмой прописываются лекарства, необходимые для устранения воспалительного процесса, локализованного в дыхательных путях.

Лечение патологии базируется на применении средств, купирующих астматические приступы, а также препаратов базисной терапии. Вторая группа лекарств призвана оказать воздействие на патогенетический механизм болезни.

Что такое бронхиальная астма

Бронхиальная астма – хроническая патология, при которой наблюдается развитие воспалительного процесса в дыхательных путях. Астматики сталкиваются с сужением бронхов, вызванным влиянием внешних и внутренних факторов. Патология проявляется в виде:

- одышки;

- головных болей;

- дыхательной недостаточности;

- свистящих хрипов;

- ощущения заложенности в области грудной клетки;

- постоянного кашля.

Всего в мире насчитывается около 230 000 000 астматиков. В развитых странах применяются схожие принципы лечения патологии, позволяющие многим пациентам достичь стадии устойчивой ремиссии при соблюдении всех врачебных рекомендаций.

Цели и задачи базисной терапии при лечении астмы

Астматикам показана базисная терапия, если бронхиальная астма вызывает ухудшение общего состояния больного. Главная цель при лечении заболевания заключается в том, чтобы не допустить перехода патологии в тяжелую форму, когда она выходит из-под контроля, и развиваются осложнения.

Возможные осложнения из-за активного развития болезни: пневмоторакс, эмфизема, беттолепсия, ателектаз.

Болезнь может быть различной степени тяжести – для каждой из них существует своя схема терапии. При лечении бронхиальной астмы врачи должны решить следующие терапевтические задачи:

- оценка состояния больного и воздействие на проявляющиеся симптомы;

- сведение к минимуму количества приступов (вне зависимости от их интенсивности);

- минимизация побочных эффектов от используемых для базисного лечения лекарственных препаратов;

- обучение астматика навыкам самопомощи при развитии приступов;

- контроль реакции организма пациента на использованные препараты, корректировка назначения, если требуется.

Принято выделять 5 основных ступеней развития бронхиальной астмы, в соответствии с которыми разрабатывается схема лечения:

- На начальной стадии развития патологии больному обычно назначаются бета-адреномиметики короткого действия. Это симптоматические препараты. С их помощью расширяются бронхи, благодаря чему снимается приступ.

- На второй ступени, по решению врача, может быть использовано одно или несколько лекарственных средств. Эти лекарства астматик должен принимать систематически, чтобы остановить развитие воспалительного процесса в бронхах. Обычно назначаются глюкокортикостероиды в виде ингаляций и бета-адреномиметики. Лечение начинается с минимальных доз.

- На третьей ступени в дополнение к уже назначенным лекарствам используются бета-адреномиметики продолжительного действия. Эти препараты расширяют бронхи, поэтому больному проще дышать и говорить.

- На четвертой ступени у пациентов заболевание протекает тяжело, поэтому врачи назначают системные гормональные противовоспалительные препараты. Такие лекарства хорошо справляются с астматическими приступами, но их использование приводит к появлению различных побочных эффектов: диабет, нарушения обмена веществ, синдром отмены и т. д.

Для пятой степени характерно крайне тяжелое состояние пациента. Физическая активность больного ограничена, наблюдается сильная дыхательная недостаточность. Лечение практически всегда проводится в стационаре.

Что влияет на подбор схемы терапии

Препараты для базисной терапии бронхиальной астмы должны назначаться врачом, запрещено самостоятельно подбирать себе лекарства. Основные принципы лечения бронхиальной астмы: иммунотерапия и фармакотерапия.

Независимо от возраста и тяжести текущего состояния пациента, лечение начинается с приема небольших доз лекарств. Схема лечения обычно корректируется специалистами с учетом следующих факторов:

- наличие хронических патологий легких;

- текущее состояние астматика (на фоне приема препаратов);

- интенсивность приступов удушья ночью;

- наличие характерных астматических проявлений (одышка, хрипы, кашель);

- результаты анализов;

- продолжительность, частота, выраженность дневных приступов.

При персистирующей астме легкой, средней и тяжелой степени проводится базовая и симптоматическая терапия заболевания.

Обязательно используются бета-адреномиметики (их также называют «ингаляционные 2-агонисты») и другие средства, купирующие приступы и снижающие их число.

Базисные средства для лечения бронхиальной астмы

Базисная терапия при бронхиальной астме предполагает применение ингаляционных глюкокортикостероидов, системных глюкокортикостероидов, стабилизаторов тучных клеток, лейкотриеновых антагонистов.

Эти препараты для лечения бронхиальной астмы необходимы, чтобы контролировать заболевание, не допустить ухудшения состояния больного.

Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды крайне важны для купирования приступов. Они обладают противовоспалительным действием. Использование ингаляционных глюкокортикостероидов позволяет снять обструкцию бронхов за короткий промежуток времени.

К основным плюсам таких ингаляций можно отнести:

- устранение воспалительного процесса в бронхах;

- снижение интенсивности симптоматики заболевания;

- возможность приема сравнительно малых доз препарата;

- сведение к минимуму проникновения действующих веществ лекарства в общий кровоток;

- улучшение проходимости в бронхах.

Системные глюкокортикостероиды

Ингаляционные глюкокортикостероиды позволяют купировать приступы, но для базисной терапии бронхиальной астмы используются системные глюкокортикостероиды в форме таблеток.

Их назначают, если состояние больного оценивается как среднетяжелое и тяжелое. Эти препараты:

- устраняют спазмы в бронхах;

- улучшают проходимость дыхательных путей;

- устраняют воспалительный процесс;

- уменьшают секрецию мокроты.

Системные глюкокортикостероиды могут быть назначены при тяжелых стадиях заболевания, при ухудшении показателей спирометрии, при отсутствии результатов лечения ингаляционными препаратами и дальнейшем развитии проявлений бронхиальной астмы.

Запрещено самостоятельное применение таких лекарственных средств без назначения врача.

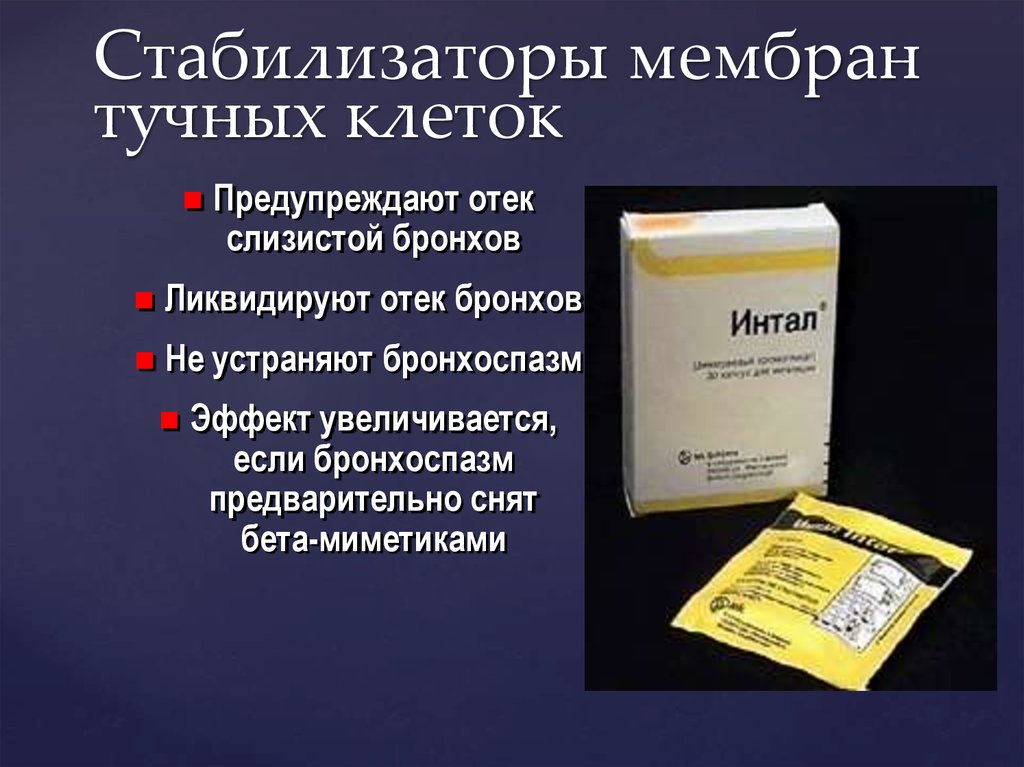

Стабилизаторы тучных клеток

Противовоспалительная терапия бронхиальной астмы включает использование стабилизаторов тучных клеток. Эти препараты назначают больным, у которых наблюдается легкая или средняя тяжесть заболевания.

Стабилизаторы тучных клеток помогают:

- предупредить и устранить аллергию;

- предотвратить возникновение спазмов в бронхах;

- уменьшить воспалительный процесс;

- снизить гиперреактивность бронхов.

Лейкотриеновые антагонисты

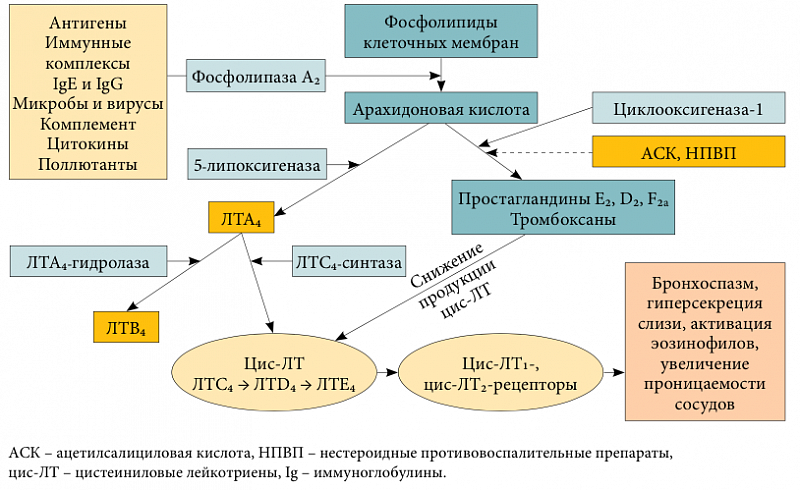

Базовая терапия бронхиальной астмы практически всегда включает в себя использование лейкотриеновых антагонистов. Их основная задача – блокирование лейкотриеновых рецепторов и угнетение активности фермента 5-липоксигеназы.

Из-за этих органических соединений происходит развитие спазмов в бронхах вследствие аллергии на различные раздражители.

Эти препараты обладает сильным противовоспалительным действием, подавляют клеточные и неклеточные компоненты воспаления в бронхах, которое вызывается воздействием антигенов. Также они оказывают следующее действие:

- устранение спазмов в бронхах;

- уменьшение образования мокроты;

- устранение инфильтрации и процесса воспаления в бронхиальных слизистых оболочках;

- увеличение проницаемости мелких сосудов в органах дыхания;

- расслабления гладких мышц в органах дыхания.

Использование базовой терапии при лечении детей

Базисная терапия при бронхиальной астме предполагает использование нескольких видов препаратов. Лечение обязательно комплексное.

Врачи, разрабатывая схему лечения, должны решить, как будут устранены у пациента проявления бронхиальной астмы. Не менее важная задача – достижение стойкой ремиссии.

Выбирая тип базисной терапии бронхиальной астмы у детей, специалисты учитывают множество факторов: возраст ребенка, давность появления первых астматических признаков, наличие иных хронических заболеваний, текущее состояние маленького пациента.

Также принимаются во внимание симптомы астмы. Они могут проявляться с разной интенсивностью. У детей, у которых диагностирована бронхиальная астма, наблюдается следующая симптоматика:

- хрипы во время дыхания;

- синюшный оттенок кожи в области носогубного треугольника (при приступе);

- ухудшение общего состояния;

- астматические приступы (при наличии внешнего раздражителя или в ночное время);

- кашель, одышка, проблемы с дыханием.

Для лечения детей используются:

- длительно действующие бронходилататоры;

- лекарственные средства с противовоспалительным эффектом.

- ингаляционные глюкокортикоиды.

Взаимодействие с пациентами

Базисная терапия астмы показана всем пациентам, у которых диагностировано заболевание (за исключением больных с интермиттирующей астмой). Но некоторые больные отказываются от приема противовоспалительных средств и от любого другого традиционного лечения бронхиальной астмы, предпочитая народные средства.

Народная медицина в терапии бронхиальной астмы имеет право на существование, однако астматикам ни в коем случае нельзя отказываться от приема противовоспалительных препаратов.

Отказ от лечения и отсутствие контроля со стороны лечащего врача практически в 100% случаев приводит к ухудшению состояния пациента, усилению астматических приступов, развитию осложнений (проблемы с сердцем, головные боли и т.п.).

Поэтому между лечащим врачом и астматиком с самого начала лечения должен быть налажен прямой контакт. Важно, чтобы пациент располагал всей необходимой информацией о своем заболевании:

- Что может спровоцировать развитие астматического приступа?

- Как его можно быстро купировать?

- Какие препараты и в каких дозировках могут быть использованы?

- В каких случаях необходимо вызывать скорую помощь?

Каждый астматик должен знать ответы на эти вопросы. Если лечащий врач не провел соответствующую беседу, больной должен самостоятельно проконсультироваться со специалистом, задав ему интересующие вопросы.

Наличие прямого контакта между врачом и пациентом очень важно в случаях, когда проводится лечение маленького ребенка от бронхиальной астмы. Дети не могут сами принять решение, поэтому их родители должны располагать всей необходимой информацией о заболевании.

В заключение

Лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы, применяемые при базисной терапии, назначают врачом в зависимости от степени тяжести заболевания, частоты и выраженности симптоматики, текущего состояния больного.

Терапия в каждом случае строго индивидуальна, поэтому самолечение при развитии бронхиальной астмы, вне зависимости от ее ступени, исключено.

Источник

1. Достижение исчезновения симптомов бронхиальной обструкции (или сведение их до минимума).

2. Отсутствие необходимости в бронхолитической терапии или минимальная потребность в ней.

3. Соответствующая возрасту физическая активность и качество жизни.

4. Нормализация показателей функции внешнего дыхания.

5. Предотвращение развития необратимой обструкции дыхательных путей.

6. Контроль за побочными эффектами терапии и профилактические мероприятия для их предотвращения.

7. Предотвращение смертности от астмы.

Основные положения терапии.

Рациональное использование лекарств (предпочтителен ингаляционный способ введения).

Ступенчатый, в зависимости от тяжести астмы, подход к лечению.

Контроль за лечением с использованием спирографа и пикфлоуметрии.

Противовоспалительное профилактическое лечение проводится длительно, отменяется при стойкой ремиссии состояния.

Для решения этих задач лечения бронхиальной астмы используются различные лекарственные препараты, различающиеся по механизму действия, и, соответственно, тактики применения.

В момент острого приступа бронхиальной астмы терапия направлена на ликвидацию основных компонентов удушья (спазм бронхов; повышенное выделение слизи в просвет бронхов, отек стенки бронха). Эта терапия называется симптоматической, т.к. она помогает уменьшить или ликвидировать симптомы болезни, облегчает самочувствие пациента. Эта терапия не действует на аллергическое воспаление и повышенную чувствительность дыхательных путей — основные механизмы развития бронхиальной астмы.

После снятия приступа цель терапии — предупредить повторение приступов, что может быть достигнуто сочетанием медикаментозных и немедикаментозных методов терапии. Медикаментозная терапия, позволяющая предупредить обострение бронхиальной астмы путем уменьшения или ликвидации аллергического воспаления дыхательных путей, называется базисной. Именно базисная терапия, в сочетании с комплексом гипоаллергенных мер (элиминации аллергенов), определяет успех в лечении астмы, помогает взять под контроль течение бронхиальной астмы.

Таким образом лечение бронхиальной астмы представляет программу, которая реализуется комплексом мер:

1. Обучение больных, в результате которого они должны стать соратниками врачей в деле лечения бронхиальной астмы.

2. Оценка и постоянный контроль тяжести заболевания с помощью объективных показателей, отражающих функцию легких (спирометрия, пикфлоуметрия).

3. Удаление (элиминация) провоцирующих факторов.

4. Медикаментозная терапия. Разработка плана медикаментозной терапии для постоянного лечения (базисная терапия). Разработка плана мероприятий в период обострения (симптоматическое лечение).

5. Специфическая иммунотерапия.

6. Восстановительная (реабилитационная) терапия с использованием не медикаментозных методов, санаторно-курортное лечение.

7. Обеспечение регулярного наблюдения врача-аллерголога.

Лечение данного больного

Базисная терапия

ГКС местрного действия используем в качестве базисной терапии, при недостаточной эффективности бронходилятаторов.

Rp.: Becotidi 0.002

D.t.d.N 1 in aer.

S. По 4 дозы 2 раза в день ингаляционно.

B2- агонисты длительного действия для профилактики и лечения бронхоспазма в комбинации ГКС

Rr.: Formoteroli 0.0012

D.t.d.N. 1 in aer.

S. Ингаляционно, по 1 дозе, для купирования острого бронхоспазма.

Прогноз

Прогноз для жизни благоприятный.

Прогноз для здоровья благоприятный.

Прогноз для трудоустройства благоприятный.

Эпикриз

Больная Н., 2000г. р. была госпитализирована в 5ДГКБ с жалобами на одышку, затруднение выдоха при физической нагрузке, влажный кашель, насморк, хрипы. Принимает вынужденное сидячие положение, беспокойство.

С анамнеза болезни: Считает себя больной с 2002 г., когда впервые появились приступы удушья, кашель по вечерам без признаков простуды, выделения из носа. Лечилась в 5 детской РБ с диагнозом: Бронхиальная астма. Получала сальбутамол. Тогда же были проведены аллергические пробы — положительные на аллергены домашней пыли и пыльцу растений. Последнее ухудшение с 5. 03. 2012г., с жалобами на одышку, затруднение выдоха, влажный кашель, насморк, хрипы. Обратилась в 5 детскую РБ для обследования и лечения.

С анамнеза жизни: в детстве часто болела ОРВИ. Семейного анамнеза – мать болеет бронхиальной астмой.

Клинический диагноз: Бронхиальная астма, легкое течение, частино контролируемая.

При исследовании дыхательной системы: наблюдается одышка экспираторная (выражена очень незначительно), при сравнительной перкуссии над всей поверхностью легких и в симметричных участках коробочный звук, кашель, дыхание жесткое, свистящие хрипы в небольшом количестве.

Проведены обследования: эозинофилия, положительных аллергических проб на Амброзию полыннолистную, на домашнюю пыль, на шерсть кошек. Нарушенной функции дыхания — нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу.

Назначалось: Бекотид ингаляционно по 4 дозы 2 раза, Формотерол ингаляционно по1 дозе 2 раза в день

Прогноз для жизни благоприятный.

Прогноз для здоровья благоприятный.

Прогноз для трудоустройства благоприятный.

Рекомендации:

1) Избегать контакта с кошками.

2) Сменить домашние подушки, одеяла, матрацы. И каждый день инь пылесосить.

3) В июле – августе выезжать из города на море, с целью исключить контакт с пыльцой амброзии.

4) Принимать назначенную терапию.

СПИСОК ПРОРАБОТАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Машковский А. Д. Лекарственные средства. 12-е изд, – М.: «Медицина»1998г.

2. Лекции по факультетской педиатрии

3. Шабалов «Детские болезни»

4. Баранов «Детские болезни»

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 1270 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

Бронхиальная астма – одно из самых распространенных воспалительных заболеваний респираторного тракта с хроническим течением, в одинаковой степени часто встречающееся у пациентов разного возраста, детей и взрослых. Основным проявлением болезни являются внезапные приступы удушья с затруднением выдоха, вызванного бронхоспазмом, отеком слизистой бронхов и формированием в них слизистых пробок. Приступ развивается из-за необычайно высокой склонности к реагированию дыхательных путей на различные стимулы-триггеры или аллергены (гиперреактивности).

Бронхиальная астма в наши дни не считается жизнеугрожающей патологией, так как при своевременной диагностике и назначении лечения заболевание хорошо поддается контролю. Причем не всегда требуется массированное применение лекарственных средств, в профилактике развития приступов удушья огромное значение имеет здоровый образ жизни и предотвращение контакта с аллергенами, другими чужеродными веществами, триггерами.

Статистика

В разных странах мира заболеваемость бронхиальной астмой достигает 18% (около 300 млн, практически каждый 20 человек в мире). В разных регионах России количество пациентов с этой патологией варьируется от 10 до 30%, причем в промышленных районах заболеваемость в несколько раз выше.

В последние десятилетия, в связи с нарастающей индустриализацией и возрождением собственной тяжелой промышленности, во многих крупных городах России наблюдается рост заболеваемости, с увеличением количества случаев тяжелого течения. В настоящий момент бронхиальная астма тяжелого течения зарегистрирована у 10% больных, средней тяжести — у 70%, легкого течения — у 20% пациентов с этим диагнозом.

Распространенность заболевания у детей достигает 15%. В детском возрасте нередко протекает тяжело, сочетается с другими патологиями дыхательной системы — аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, хронической обструктивной болезнью легких. Высок риск получения инвалидности и десоциализации ребенка.

Причины развития

Причины развития

Бронхиальная астма развивается под воздействием многочисленных и разнообразных по своей природе влияний.

Основой для формирования заболевания являются генетическая (наследственная) предрасположенность в сочетании с агрессивным воздействием факторов окружающей среды, аллергической и неаллергической природы.

В соответствии с современными представлениями о заболевании, выделяют следующие его типы: аллергического, неаллергического характера, смешанного типа. В качестве провоцирующих приступы факторов могут выступать:

- аллергены — практически все группы чужеродных организму веществ могут вызывать развитие астмы, если они попадают в дыхательные пути во время вдоха или через кровь;

- летучие аллергены, в частности пыльца растений, частицы выхлопных газов и промышленных отходов и пр.;

- агенты инфекционного характера — вирусы, бактерии, простейшие, грибки;

- синтетические вещества — лекарственные препараты, например, ацетилсалициловая кислота (аспирин) и другие химические агенты;

- неспецифические стимулы (не аллергены): холодный воздух, табачный дым, физическая нагрузка, резкий запах, эмоциональный стресс.

Симптомы бронхиальной астмы

Симптомы бронхиальной астмы

Пациенты страдают от регулярно повторяющихся приступов удушья с затруднением и удлинением выдоха, которые сопровождаются свистящими сухими хрипами, слышными на расстоянии, непродуктивным кашлем, тяжестью за грудиной, выраженной одышкой. Иногда перед приступом удушья возникают першение в горле, зуд в носоглотке, чихание, слезотечение, зуд кожи. Приступ может возникнуть в любое время суток, но чаще всего развивается ночью или ранним утром.

Развитие

Развитие

Главная роль в развитии заболевания принадлежит высокой реактивности бронхов и склонности к спазму в ответ на воздействие различных стимулов и раздражителей, проявляющейся в виде резкого увеличения сопротивления дыхательных путей и обратимом сужении просвета бронхов.

Спазм гладких мышц вместе с образованием слизистых пробок, отеком и воспалением слизистой бронхов приводит к сужению их просвета. Из-за этого воздух, который попадает в легкие на вдохе, задерживается в ткани легкого, вызывает его перерастяжение и удлинение выдоха. Выдох делается с усилием, в помощь к дыхательным мышцам подключаются вспомогательные мышцы, появляется одышка.

У людей, склонных к развитию бронхиальной астмы, может наследоваться дефект в рецепторах бронхов, который проявляется в недостаточной выработке веществ, предотвращающих развитие спазма при попадании сильного раздражителя в дыхательные пути.

В зависимости от частоты возникновения приступов и их влияния на физическую активность, различают три степени тяжести болезни: лёгкая, средней тяжести и тяжелая. Осложнениями являются инфекционные процессы дыхательных путей (пневмонии), ателектазы (спадение легочных альвеол при закупорке бронхов), сердечно-сосудистые осложнения.

Диагностика

Диагностика

При появлении удушья нужно обратиться к врачу незамедлительно. Врач общей практики (терапевт) может поставить предварительный диагноз уже на первом приеме после осмотра пациента. Обычно больного направляют к пульмонологу — именно этот врач занимается полной диагностикой и лечением бронхиальной астмы.

Для постановки точного диагноза проводятся многочисленные обследования:

- в первую очередь оценивается функция внешнего дыхания (проводятся спирометрия и бронхомоторные тесты), исследуется мокрота;

- при подозрении на аллергическое происхождение астмы проводятся кожные пробы с экстрактами аллергенов, определяются уровни общего IgE и специфических IgE в сыворотке крови (их может быть довольно много);

- обязательно проводится рентгенография органов грудной клетки; в качестве дополнительных исследований изучается газовый состав артериальной крови.

Лечение бронхиальной астмы

Лечение бронхиальной астмы

Главной задачей лечения является уменьшение до минимума проявлений заболевания, а именно приступов удушья, в дальнейшем — достижение полного контроля состояния пациента. При полноценном, своевременной и адекватном использовании лекарственных и немедикаментозных методов лечения бронхиальная астма не оказывает влияния на уровень физической активности человека, профессиональную деятельность и качество жизни в целом.

Сегодня для коррекции и длительного контроля за течением заболевания используются разные группы лекарственных средств.

Медицинские препараты короткодействующие для купирования астматических приступов (по требованию):

- b2-агонисты короткого (фенотерол, сальбутамол) и пролонгированного (формотерол, сальметерол) действия для ингаляционного применения: распыляются на вдохе при помощи специальных устройств;

- антихолинергические средства (ипратропия бромид, тиотропий) также для ингаляционного использования;

- комбинированные средства на основе этих компонентов.

Препараты длительного действия для проведения базовой терапии:

- ингаляционные кортикостероиды (беклометазон, мометазон, будесонид);

- пероральные (для приема внутрь) антагонисты лейкотриенов;

- кромоны (кромоглициевая кислота, недокромил натрия) для ингаляций; выпускаются в виде растворов для проведения процедуры при помощи стационарных ингаляторов (в отличие от других средств, выпускаемых в готовой для применения форме);

- препараты анти-IgE-терапии (омализумаб).

При легком течении применяются короткодействующие b2-агонисты (по потребности), часто назначаются низкие дозы ингаляционных кортикостероидов или антилейкотриеновые препараты (реже). Кромоны используются в лечении астмы у детей и по особым показаниям — у взрослых.

При среднетяжелом течении используются b2-агонисты длительного действия в сочетании с гормонами (все препараты ингаляционные) в малых и средних дозах.

При тяжелом течении требуется применение высоких доз ингаляционных b2-агонистов и кортикостероидов, назначаются также препараты на их основе для перорального приема, антилейкотриеновые и анти-IgE-препараты.

Применение аллергенспецифической терапии при астме ограничено возрастом больных (старше 5 лет), вариантом течения заболевания (при доказанной ведущей роли аллергенов). АСИТ не может быть рекомендована как единственный метод лечения. Проводится на фоне гормональной терапии, при стабильных формах заболевания.

Доказано положительное влияние физиотерапевтических процедур на течение болезни, независимо от происхождения (аллергическая, неаллергическая, смешанная). Причем проведение показано на любом этапе развития заболевания.

В лечении астмы используются следующие физиотерапевтические методы:

- ингаляционная терапия с использованием лекарственных средств (бронхолитики, муколитики, антисептики, противовоспалительные и другие препараты в форме высокодисперсного аэрозоля). Многие лекарственные препараты выпускаются в виде ингаляторов, для некоторых необходим стационарный ингалятор. Особенно популярны ультразвуковые небулайзеры, позволяющие создать мелкодисперсный аэрозоль;

- применяется ультразвук, фонофорез и электрофорез с лекарственными веществами (кортикостероиды, препараты кальция), ультрафиолетовое облучение и электросон;

- особенного внимания заслуживает магнитотерапия: под воздействием импульсного магнитного поля активизируется обмен веществ; увеличивается скорость биохимических реакций, улучшается кровообращение и насыщенность тканей кислородом; нормализуется работа эндокринных желез, в частности надпочечников (что важно при астме). Во время сеансов магнитотерапии оказывается также противовоспалительный эффект, способствующий снижению повышенной реактивности бронхов и опосредованно — облегчению течения болезни.

Особенно эффективно комплексное лечение астмы, когда комбинируются лекарственные и немедикаментозные методы.

Профилактика бронхиальной астмы

Профилактика бронхиальной астмы

Так как астма обусловлена множественными факторами, полностью избежать ее развития удается редко. Однако при точном выяснении причин, инициирующих приступы удушья, можно ограничить контакт человека с определенными аллергенами или избегать ситуаций и условий, в которых развивается приступ. Мерой медикаментозной профилактики является постоянное применение лекарственных средств, назначенных врачом.

Источник